Le monastère bénédictin Sainte-Marie de Bouaké est un prieuré de l'Ordre de Saint-Benoît (480-547), l’Ordre le plus ancien de l'Église catholique (VIe siècle).

L’Ordre bénédictin est subdivisée en plusieurs Congrégations ; notre monastère est membre de la Congrégation Subiaco Mont-Cassin.

L’histoire de notre communauté remonte à 1959, avec l’arrivée en Côte d’Ivoire de trois moines du monastère de Toumliline au Maroc.

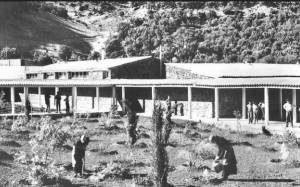

Les bâtiments du monastère furent construits en 1961 par le célèbre architecte Louis de Haym de Marien qui obtint le grand prix de Rome de l’architecture en 1951 (et à qui l’on doit la Gare Montparnasse et la tour de Montparnasse à Paris, mais aussi le Centre Pompidou auquel il contribua largement. Il est aussi connu en Occitanie pour la création à Toulouse, sa ville natale, de l’église du Saint-Esprit, du quartier Saint-Georges et de la Place Occitane. Il réalisa aussi de nombreuses œuvres architecturales remarquables à Passy, dans la région parisienne.).

Le 3 juillet 2011, les frères de l’Abbaye d’En Calcat ont répondu positivement pour qu’une relation d’alliance soit établie avec le Monastère Sainte-Marie de Bouaké pour une durée indéterminée. Le P. Abbé d’En Calcat devenant ainsi Abbé du Monastère Sainte-Marie et désignant son Prieur.

Deux frères furent alors envoyés par En Calcat, le f. Michel-Marie comme Prieur et le f. Jean-Luc comme Maître des novices.

Treize ans après, il est possible de dire que cette expérience inédite dans notre Congrégation, au point qu’elle a contribué à faire évoluer le droit et à modifier nos Constitutions, a été une page d’Évangile qui, dans une période qui prône les nationalismes, le rejet de l’étranger et la domination culturelle, manifeste la force de la fraternité et du partage.

La communauté a doublé ; elle a su se donner en 2023 un nouveau Prieur local en la personne du P. Jean Hugues et s’achemine, lentement mais sûrement, vers le recouvrement de son indépendance canonique.

Les bénédictins sont des moines contemplatifs : vocation, don de soi, méditation et austérité caractérisent leur vie monastique.

En dehors des prières, ils s’adonnent également à plusieurs activités qui permettent à la communauté de s’auto-financer : important élevage de poules pondeuses, culture du moringa, confection de confitures et de miel, mais aussi cuisine, blanchisserie, jardinage… Les produits fabriqués (œufs, confitures, miel, poudre et feuilles séchées de moringa…) sont en vente dans la boutique du prieuré (la confiture de mangues… une merveille !).

En 2015, les moines bénédictins ont fondé l’association Santé & Bien-être Sainte-Marie, au sein de laquelle officient plusieurs volontaires laïcs (médecins, infirmiers, etc.), particulièrement engagés auprès des populations vulnérables du quartier d’Oliénou dit « Campement », toutes obédiences religieuses confondues.

Si vous souhaitez vous rendre au monastère pour une simple visite loin de l’agitation urbaine, ou même, pourquoi pas, y effectuer y séjourner, c’est tout à fait possible, ils disposent d’un service d’hôtellerie de chambres sobres bien sûr mais climatisées avec salle de bain privative.

TOUMLILINE

Retracer la brève histoire de Toumliline, sa fermeture, puis les débuts des monastères de Bouaké et de Koubri, n’est pas chose aisée. Si l’histoire des premières années du Prieuré du Christ-Roi, sur les Monts de l’Atlas, au Maroc, est connue grâce au travail de Peter Beach, Benedictine and moor, la suite est beaucoup plus complexe. À présent, la plupart des frères de la première génération sont décédés, et il est important pour les jeunes générations de Bouaké et de Koubri, pour tous ceux qui ont connu et aimé le monastère de Toumliline, et aussi pour les moines d’En Calcat, d’essayer de démêler les fils de l’histoire en donnant la parole à ceux qui ont vécu ces événements.

Les pages qui suivent ne proposent pas une synthèse, mais une reprise de documents et de témoignages.

- Frère ALAIN, La fin de Toumliline, fondation d’En Calcat au Maroc, document des archives d’En Calcat.

- Images de Toumliline.

- Père Jean-Marie MARTIN, Les débuts de l’Abbaye Saint-Benoît de Koubri 1961-1964, document des archives d’En Calcat.

- Peter BEACH and William GUNPHY, Benedictine and moor, Ed. Holt, Rienhart and Winston, New York, 1960.

- Présence d’En Calcat, n°91, Juin 1986, p. 11-50.

- Toumliline, une aventure chrétienne dans le Maroc musulman (1952-1964), Réflexions du Père Denis Martin, document des archives d’En Calcat.

- Élisabeth des ALLUES, Toumliline en terre musulmane au service de l’Afrique, Cerf, (Coll. “Rencontres”), 1961.

- Père Jacques de CHARRY, Histoire du monastère de Bouaké, document des archives d’En Calcat.

Ancien moine de Toumliline, moine d’En Calcat

« Les avatars de la fondation de Madiran en 1934 (actuelle Abbaye de Tournay) avaient laissé un souvenir quelque peu négatif dans l’esprit des moines d’En Calcat, aussi va-t-on, pour la fondation suivante, procéder avec prudence. La Congrégation des Religieux et l’évêque du lieu, Monseigneur Amédée Lefebvre, avaient demandé à En Calcat une fondation dans le diocèse de Rabat. Le 5 septembre 1950, les moines sont réunis en chapitre, la proposition de fondation au Maroc est très largement acceptée, ce qui entraîne un voyage dans ce pays du P. Abbé Marie de Floris et du P. Élie du 12 octobre au 7 novembre 1950 (lors de ce premier séjour, ils passeront par le site de Toumliline). Ils visitent le pays et rencontrent une foule de gens, très divers, mais bien choisis.

Bien que tenté de voir les moines se fixer entre Rabat et Casablanca, l’évêque de Rabat propose une propriété plus retirée, située dans le Moyen-Atlas, dont le nom est Toumliline. En janvier 1951, les Pères Emmanuel de Floris et Marie-Louis se rendent à leur tour au Maroc, pour voir de près cet endroit et y mener une enquête. Les lettres qu’ils envoient soulignent les défauts du lieu proposé : climat rigoureux, terre pauvre, superficie insuffisante, eau en trop faible quantité (la source est la propriété de la ville d’Azrou), titres de propriété mal établis, malfaçons quant aux bâtiments qui font l’objet d’un contentieux entre l’évêché et l’entrepreneur. Seuls avantages : le bon air et la vue !

Dans une lettre du 17 janvier, le père Marie-Louis écrit : “un point est certain, c’est l’impossibilité de se fixer à Toumliline”. Le père Marie de Floris répond, dans une lettre du 21 janvier : « Je vous demande de nouveau d’étudier très à fond, dans tous les détails, la proposition de Toumliline. Vous me dites vous-même que le choix d’un emplacement définitif pour une future fondation exige une connaissance approfondie des conditions de vie qui seront faites et, par conséquent, un long séjour dans le pays même de la fondation. Ne peut-on pas envisager d’installer la petite communauté provisoirement à Toumliline, ce qui lui permettrait de chercher elle-même très posément ce qu’il lui faut ? ».

Le 5 Mars 1951, le Père Marie de Floris propose de réaliser la fondation du Maroc en deux temps. Il s’adresse à la communauté en ces termes : “Le choix d’un emplacement définitif pour une fondation dans un pays de colonisation exige particulièrement une connaissance approfondie des conditions de vie qui y seront faites, et par conséquent un long séjour dans le pays même de la fondation. L’installation provisoire de la communauté fondatrice dans une clôture suffisante lui permettrait de chercher elle-même très posément ce qui lui faut, avec la prudence que lui donnerait le sens de ses propres responsabilités. La propriété proposée par l’Evêché de Rabat, Toumliline, sur les premiers contreforts du Moyen Atlas, à 7 km d’Azrou, 70 de Meknès et 78 de Fez, ne peut pas être envisagée comme lieu définitif de fondation, mais paraît convenir pour une installation provisoire.” La question soumise au vote de la communauté est celle-ci : “Faut-il négocier avec l’Evêché de Rabat l’acquisition de la propriété de Toumliline comme emplacement provisoire de fondation ?” Une réponse positive est très largement donnée par la communauté. Un troisième voyage vers le Maroc est entrepris par les Pères Marie de Floris et Élie du 12 avril au 2 Mai 1951 ; puis un quatrième par le Père Pierre qui doit rester une année entière, et que le Père Jacques ira rejoindre. Suivent bien d’autres voyages jusqu’à celui des fondateurs qui rejoignent les Pères Denis, Jacques et Gilbert le 4 octobre 1952. Ils étaient là vingt moines envoyés par En Calcat.

On peut penser que le P. Marie de Floris aurait veillé à ce que les moines ne s’installent pas trop vite, mais sa “démission”, intervenue vers la fin de l’été 1953, priva Toumliline d’une tutelle régulatrice. »

(Ce texte, qui a plus de 75 ans, constitue, en quelque sorte, la charte de vie du Monastère de Toumliline, mais aussi de ses deux filles que sont le Monastère Sainte-Marie et l’Abbaye de Koubri)

« Il ne nous est pas défendu de porter cette année dans la méditation du mystère de la mort et de la résurrection de Notre-Seigneur la préoccupation de ce “fruit” que la communauté d’En Calcat est appelée à produire dans l’Église : la fondation du Maroc. S’il y a une œuvre de communauté, c’est bien une fondation. La communauté toute entière – du Père Abbé au plus humble des frères – est appelée à y travailler. Chacun doit payer son écot, chacun doit apporter sa pierre, l’effort doit être unanime. Ceux qui resteront, comme ceux qui partiront, doivent prier et souffrir. Que personne ne songe à se dérober, puisque le résultat doit appartenir à tous. Tous par conséquent nous percevrons au pied de la Croix d’abord, et puis dans la joie fructueuse de la Résurrection, cette grande pensée, afin qu’avant même de se réaliser, elle soit marquée du signe de Jésus crucifié, afin qu’aussi elle soit fécondée par cette grâce de la Résurrection qui est dans l’histoire de l’humanité, et dans l’histoire de chacune de nos âmes, le principe de toute transformation heureuse. Nous savons par la vie des saints que certains enfants prédestinés ont été profondément marqués dans leur psychologie par les préoccupations pieuses qui hantaient l’esprit et le cœur de leurs mères pendant qu’elles les portaient dans leur sein ? La vie et le rayonnement de la communauté du Maroc porteront longtemps – peut-être toujours – le cachet des préoccupations qui auront présidé à sa fondation. Demandons à Dieu très instamment, tous ensemble, que le témoignage que l’Église nous demande de porter au milieu d’une nation qui ne sait pas, soit bien le témoignage de la Croix, et soit aussi le principe d’une Résurrection, c’est-à-dire le passage des ténèbres à la lumière.

Accepter d’être le témoin de Jésus-Christ, et de Jésus-Christ crucifié, cela n’est pas une vocation de tout repos. Il ne suffira pas de planter des croix sur le monastère de l’Atlas, de bâtir un grand monastère en l’honneur du Christ-Roi, et de crier à tous les échos Templum Domini ! Templum Domini ! Templum Domini ! Il faudra que le nouveau foyer de vie monastique dégage par sa vie, oui, par sa vie, un rayonnement assez pénétrant pour que les âmes s’étonnent d’abord, puis se posent des questions, se rapprochent pour sonder le mystère, et découvrent enfin que le principe d’une vie toute désintéressée ne peut être qu’un très grand amour, et que ce Jésus capable d’inspirer tant de persévérance et une logique si complète dans le désintéressement, est véritablement le Fils de Dieu. Tout, là-bas, absolument tout, qu’il s’agisse des rapports avec la divinité, ou des rapports avec l’homme, tout doit faire éclater le désintéressement du Marabout chrétien. C’est la seule vertu, ou plutôt c’est la seule attitude qui puisse impressionner l’âme musulmane. Et voilà pourquoi la vie monastique, avec son caractère si marqué de “gratuité” est merveilleusement adaptée à l’apostolat qui s’impose auprès d’elle. Le Père de Foucauld l’a bien vu et l’a répété. Mais cette attitude de désintéressement en tout, en tout, même et surtout dans le service de Dieu, elle ne peut rayonner que dans l’âme qui accepte d’être crucifiée avec le Christ : elle est précisément l’attitude de vie marquée du signe de la croix – Christus sibi non placuit (Le Christ ne s’est jamais recherché en rien) –. Que toutes les âmes soient donc généreuses à se renoncer, afin qu’à ceux de nos frères destinés à partir soit accordée au moment opportun cette grâce de savoir comprendre et de savoir choisir et de savoir réaliser à chaque tournant de la route ce qui pourra faire comprendre aux âmes prévenues contre la croix, qu’elle est dans nos vies le principe de toute générosité et de toute grandeur. Cette grâce de compréhension et de courage, nous devons tous l’appeler par nos prières, tous la mériter par notre fidélité au renoncement, nous sommes responsables dans le présent et dans l’avenir.

Quant au résultat, c’est-à-dire à la résurrection des âmes, il faut l’abandonner à Dieu entièrement. Il faut accepter de ne pas voir sa réalisation, il faut accepter même de ne jamais discerner le patient cheminement de la grâce. Il faut pousser le désintéressement jusque-là. Si jamais il y a eu une œuvre de foi dans l’apostolat, c’est bien celle-là. Nous savons que l’heure viendra ; nous savons qu’il n’est pas possible que tant d’efforts, tant de sacrifices, tant de larmes, tant de prières, restent vaines ; nous savons que l’œuvre de salut se réalisera, sinon dans le temps, du moins dans l’éternité : le voir, le constater, se réjouir des progrès, il faut partir avec la perspective de ne jamais connaître cette joie, pourtant si naturelle, de l’œuvre missionnaire. Là encore, la vie monastique qui trouve en elle-même sa fin, une suffisante justification, et par conséquent aussi sa consolation, est, plus que toute autre, armée pour vaincre, dans la patience, la lassitude de l’attente. (…) La grâce de la Résurrection est représentée au milieu de ces âmes, par la vie monastique. Cette grâce est principe de vie. Portons-la avec désintéressement parfait, comme un don qui ne nous appartient pas, que nous devons simplement transmettre.

C’est un très grand honneur pour notre communauté, que d’avoir été destinée à cette grande œuvre. Que la communauté se prépare à la réaliser dans l’humilité, dans le sérieux. Il ne nous est pas possible de revivre ces jours-ci les plus grands mystères de la Liturgie, sans désirer en appliquer les fruits à cette œuvre de famille. Voilà pourquoi j’ai tenu à en parler ce matin. Que Jésus-Christ crucifié et ressuscité nous donne d’être dans cet apostolat les instruments dont il se servira pour produire les effets de sa mort et de sa résurrection, qui ne sont que les divers mouvements d’une seule œuvre, l’œuvre de la Rédemption. »

- Jean-Luc[1]

La liste des moines désignés par le P. Abbé Marie de Floris en vue de la fondation de Toumliline a été lue au chapitre d’En Calcat le 16 juillet 1952. Ils étaient vingt moines :

- Denis Martin (Prieur) ; P. Jean-Marie Martin[2] (sous-Prieur) ; P. Charles Lyonnet ; P. Fulcran Hébrard ; P. Jacques de Charry ; P. Odon Lacassin ; P. Anselme Foerster ; P. Aimé Teissier ; P. Mayeul Coquin ; P. Édouard Lebel ; P. Pie Aymard ; P. Victor de Champlouis ; P. Jean de Chabannes ; P. Gilbert Combes ; P. Ambroise de Tournemire ; F. Eugène Carmé ; F. Cyprien Doutté ; F. Maurice Tournier ; F. Jean-Michel Reder ; F. Marie-Antoine Varguet.

Peter Beach rapporte une conversation entre le P. Denis Martin et le Colonel Marcel Clesca, commandant des troupes françaises à Azrou, qui s’est déroulée le 28 août 1952, tout au début de la fondation. Elle montre bien ce qu’était alors l’état d’esprit des moines de Toumliline qui arrivaient au Maroc dans un contexte politique, particulièrement tendu.

« Le colonel Marcel Clesca regarda Dom Denis et lui dit : “Permettez-moi, mon père, de vous mettre au courant de mes plans au cas d’un éventuel soulèvement marocain. Toute la communauté française d’Azrou, civils et militaires, devra se rassembler dans la cour du Collège berbère pour y organiser la résistance.

Dom Denis, venant d’En Calcat, était arrivé tard la veille à Toumliline, où il précédait ses moines de cinq semaines. Il écouta attentivement, tandis que le colonel, un sexagénaire, à la voix agréable et à la figure rougeaude, lui exposait l’éventualité d’une révolution au Maroc. Lorsque l’officier eut terminé, Dom Denis désapprouva de la tête.

“Sachez le bien, dit-il, paisiblement, nous ne nous réfugierons pas dans ce collège, ni ailleurs. Nous ne quitterons pas le monastère.” – “Même pour éviter le massacre de vos moines ?” – Nous acceptons le risque, mais en aucun cas nous ne lierons notre sort à celui de l’armée française.” – “Comment vous défendrez-vous ?” – “Nous ne sommes pas gens à nous défendre.” – “Bien, dans ce cas, nous vous défendrons.” – “Si vous envoyez de la troupe au monastère, nous nous cacherons dans les bois. En aucun cas, je ne me laisserai défendre par l’armée, et mes moines non plus.”

Clesca montra du doigt une ville sur une carte suspendue au mur derrière lui : “Vous voyez Sétif, en Algérie. Récemment deux prêtres y ont été assassinés. Et qui les a tués ? Leurs domestiques musulmans. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils vous feront le même sort, même si vous les croyez vos amis.” – “Ceci, c’est mon choix et ma responsabilité, insista le Père, et je veux que vous sachiez quelle est ma position.” – “Je comprends votre position, mais que penseront vos moines ?” – “Mes moines ? Si vous pouviez les connaître ! Ils ne demandent qu’une chose, la bonne fortune de pouvoir témoigner de leur foi.” »[3]

Ce dialogue, étonnant pour l’époque, se retrouve dans le témoignage des frères qui rapportent l’état d’esprit du P. Denis Martin de 1952 à 1956.

Peu de temps après, un simple geste d’hospitalité, eut un impact considérable. Un moine offrit du thé à des hommes qui travaillaient à la piste d’accès au monastère, et dont on apprit plus tard qu’ils étaient des prisonniers politiques. Cet incident se répandit très vite dans le pays et eut plusieurs effets bienfaisants. Le plus immédiat ce fut de rassurer leurs voisins marocains, les moines n’étaient pas des agents français comme ils les avaient suspectés. Et qui plus est, l’incident lançait le monastère au beau milieu de l’histoire du Maroc.

À cause de cela, le P. Denis fut convoqué par le Colonel Clesca et il s’en suivit une discussion très vive entre les deux hommes. Le P. Prieur était aussi accusé par la France d’entretenir des rapports étroits avec le P. Périguière qui représentait par ses discours enflammés un danger pour le Protectorat français.

Le P. Denis rencontra plusieurs fois le Grand Cheik de l’Islam au Maroc, le Fqih Bel Larbi el Alaoui, bien que le Colonel Clesca (comme son commandant en chef, le Général Miquel) l’ait averti qu’il était le pire ennemi de l’Église au Maroc :

« Les autorités militaires françaises lui avaient raconté l’incident qui avait eu lieu pendant une conférence du Fqih Bel Larbi à des étudiants de l’Université de Karaouine à Fez. Le son des cloches d’une église catholique se faisait entendre dans la cour où ils se trouvaient. “Voilà notre véritable ennemi, avait dit le Fqih aux étudiants, n’ayez aucune cesse que vous ne l’ayez chassé de notre pays.” Mais lorsque le P. Prieur fut devenu assez intime avec le théologien musulman, il lui demanda si l’histoire était vraie. Le Fqih l’admit parfaitement, mais il ajouta qu’alors il ne distinguait pas entre l’Église et les autorités françaises. “Tandis que maintenant, dit-il, ce que je vous vois faire à Toumliline m’a aidé à faire la différence. »[4]

Progressivement, au monastère, à côté du dispensaire, les moines durent bâtir un centre d’accueil pour un nombre grandissant d’enfants marocains, orphelins ou abandonnés, qui venaient visiter les moines pendant les vacances. Pour tous ces enfants, Toumliline devint comme leur famille ; le P. Gilbert et le F. Eugène étaient délégués par le P. Prieur pour veiller sur eux. Progressivement, ce contact avec les jeunes s’intensifia et, durant l’été 1955, alors que de nombreux camps de vacances s’étaient installés dans les environs de Toumliline, le gouvernement français, par peur de l’ardeur nationaliste de certains d’entre eux, ordonna la fermeture de ces camps de jeunes musulmans.

Dans la même période, le 20 août, à Casablanca, l’armée française fait tirer sur la population marocaine et, dans les jours qui suivent, les patrouilles françaises font feu sur tout ce qui bouge dans les quartiers de toutes les villes marocaines. La plupart de ces jeunes ne voulurent pas prendre le risque de repartir chez eux et ils restèrent plusieurs mois au monastère.

Le désordre était tel au Maroc que les français demandèrent au prince Mohammed V de revenir à son poste de sultan :

« La liste des membres de son gouvernement correspondait à peu près au registre de l’hôtellerie de Toumliline : M’Berek Si Bekkai était premier ministre ; Driss M’Hammedi ministre d’état, puis ministre de l’intérieur ; Mehdi Ben Barka, président de l’assemblée nationale consultative ; Mohammed el Fassi, ministre de l’éducation, et le capitaine Mahjoubi Aherdame, gouverneur de Rabat. Peu après, le prince Moulay Hassan fit une visite royale à Azrou, la première depuis l’exil de son père. On dressa des tentes au centre de la ville et les Berbères descendirent de leurs collines pour rendre hommage à leur Prince. Le drapeau marocain, rouge avec l’étoile verte, fut déployé à tous les balcons et suspendu aux réverbères. Le drapeau français brillait par son absence. Une ordonnance royale demanda au P. Denis de se rendre à Azrou. Il y descendit dans une auto du gouvernement arborant le drapeau royal. (…) Pendant le repas, le Prince rappela sa première visite à Toumliline. Il y était venu à l’improviste un jour du mois d’août 1953 et on lui avait fait visiter le monastère. Il était venu les voir parce que Si Bekkai avait parlé au Sultan du P. Denis et des orphelins. Il s’était alors adressé à ces jeunes marocains, leur disant : “Vous pouvez avoir confiance dans ces Pères. Comme de vrais pères ils vous aiment et ne vous apprendront que de bonnes choses.” Ces paroles dites par un descendant du prophète, héritier du Chef spirituel de neuf millions de marocains musulmans, avaient apporté des larmes aux yeux des moines. »[5]

Le Maroc venait d’obtenir son indépendance, mais dans un contexte extrêmement tendu. Le P. Denis multiplia les rencontres entre français et marocains et contribua largement à éviter une guerre civile (position des frères Gilbert et Adrien et confirmée par les frères Alain et Jean Decoville). Sur le plan politique, l’orientation du P. Denis était claire, elle est ainsi rapportée par Peter Beach :

« La position du P. Prieur était que les français devraient risquer le pari de la bonne volonté et du bon sens des marocains. Il affirmait que si les français du Maroc ne se mettaient pas du côté du Sultan et ne faisaient pas confiance dans l’avenir de ce pays, cela pourrait bien conduire à un affrontement avec son gouvernement, la reprise du protectorat et l’escalade vers une guerre entre l’armée française du Maroc et l’armée de la libération. »[6]

Pour donner l’exemple de ce qu’il souhaitait, le P. Prieur prit plusieurs initiatives :

– Organisation d’un pèlerinage annuel de la Pentecôte à Toumliline pour les étudiants catholiques français. Le P. Denis publia alors un article dans les journaux du Maroc :

« Venez à Toumliline pour réfléchir sur le sens de votre présence au Maroc, et prier pour l’avenir du nouveau Maroc. Venez en grand nombre. Il est essentiel pour le Maroc que de jeunes chrétiens compréhensifs et généreux montrent le chemin à ceux qui sont troublés, craintifs et découragés. Venez en toute confiance ! Vous entendez dire souvent que les Monts du Moyen Atlas ne sont pas sûrs. Les moines vous disent : “Nous vivons ici, nous vous invitons à venir sans crainte”. Nos amis marocains savent que vous venez ici prier pour eux. Ils savent que c’est un geste d’amitié pour eux et leur peuple. Dieu bénira votre foi et l’enthousiasme qui vous fait souhaiter la prospérité de la communauté marocaine. »[7]

Cette initiative du P. Denis a représenté un geste politique et prophétique. Il invitait de jeunes français à venir réfléchir sur leur foi dans une zone réputée dangereuse et contrôlée par des soldats Berbères. Deux cent cinquante jeunes répondirent à cet appel, protégés par des cavaliers de l’Armée de la Libération.

– Un autre geste capital fut le Séminaire international d’été de 1956 qui dura trois semaines avec, outre les conférenciers, cent vingt membres, et, pour la journée d’ouverture, huit cent cinquante hôtes : des correspondants et photographes de journaux européens et marocains, ainsi que des représentants officiels marocains, français, anglais, autrichiens, suisses, canadiens et américains. Lors de la clôture de ce Séminaire, les membres se rendirent au Palais pour y saluer le Sultan qui prononça un discours :

« C’est la première réunion internationale de ce genre dans un Maroc indépendant et unifié. Une autre raison pour notre pays de se réjouir et d’être fier, c’est que l’objet de vos préoccupations n’avait rien de commun avec le matérialisme ambiant de notre époque. Au contraire, vous avez cherché des voies qui conduisent aux valeurs spirituelles qui sont les plus propres à faire avancer l’humanité vers un monde meilleur. (…) Vous savez que la moralité, la vertu et l’amour de la Patrie sont les fondements de l’Islam. »[8]

Lorsque le séminaire fut terminé, le gouvernement marocain demanda au P. Prieur d’en prévoir un autre pour l’été suivant. Le coût d’une telle organisation obligea le P. Denis Martin à faire de nombreux voyages pour chercher des fonds.

Comme l’indique discrètement Peter Beach à la fin de son ouvrage, la vie de la communauté monastique n’était pas troublée par le contexte politique du pays, pas plus que par les activités du monastère qui ne concernaient que quelques frères, plus impliqués dans l’accueil, dans le déroulement des séminaires et autres rassemblements. La fidélité des frères aux offices, leur vie calme et régulière, a sans aucun doute beaucoup contribué à la fécondité de sa mission. La personnalité du sous-prieur, le P. Jean-Marie Martin, a beaucoup contribué à cette paix.

On peut cependant s’interroger sur ce qui a pu permettre à des moines débarqués de France, originaires d’un monastère languedocien éloigné des idées nouvelles de Paris, de relever de tels défis et de faire face avec un tel à-propos aux aspirations légitimes d’un peuple à recouvrer son entière indépendance.

Au début de l’ouvrage, Peter Beach insiste sur la personnalité du fondateur Denis Martin, et met en relief deux éléments de sa biographie qui l’ont certainement préparé à sa mission.

- Tout d’abord, sa charge à En Calcat de Maître des frères convers. Il n’a eu de cesse que de favoriser leur intégration dans la communauté, de développer leur formation intellectuelle et de lutter contre une inégalité entre deux classes de moines qui ne reflétait que trop l’ordre de la société d’alors. Le P. Denis savait parler à tous, mettre à l’aise aussi bien les grands de ce monde, que des personnes modestes ou même des enfants.

- Ensuite, son rôle pendant la seconde guerre mondiale, où il a protégé de nombreux résistants et caché au monastère des juifs et autres réfugiés politiques. À la Libération, lorsque le P. Abbé Marie de Floris a été injustement arrêté, il a joué un rôle déterminant pour obtenir sa libération. Il a appris pendant cette période la diplomatie, le discernement et le courage politique.

À la personnalité du fondateur, il faut ajouter celle de plusieurs frères envoyés à Toumliline. Parmi les anciens, certains avaient fait la guerre de 14-18 ; le Père Fulcran a perdu une jambe au combat de Gallipoli le 25 avril 1915. Il entre ensuite au grand séminaire de Montpellier et, au lendemain de son ordination, l’évêque lui confie la responsabilité d’une école secondaire à Béziers – la Trinité – qui, sous sa direction, devint très vite et, pour de longues années, le fleuron de l’enseignement catholique du Languedoc Roussillon. Son portrait trône encore dans la « salle des illustres » de cet établissement. Le frère Jean-Michel Reder, né en 1913 en Hollande à Amsterdan, avait fait ses études à Berlin. Quand Hitler prend le pouvoir, il quitte l’Allemagne et se rend en Hollande. Architecte de talent, il entre dans les services secrets hollandais et se spécialise dans la fabrication de fausses cartes d’identité pour les juifs d’Amsterdam. Il avait grandi au milieu des juifs et ne voulait pas les abandonner. En 1944, il se convertit au catholicisme et, en 1947, il entre à En Calcat. La plupart des frères choisis par le P. Abbé d’En Calcat étaient issus de familles très catholiques et avaient grandi dans le contexte très polémique de la première moitié du XXe siècle entre la République et l’Église. D’autres frères étaient fils ou parents d’officiers supérieurs comme le P. Jacques, fils du général de Charry, ou le P. Ambroise, frère du colonel Guillaume de Tournemire.

La communauté n’était pas unanime dans la vision politique du Maroc que soutenait le P. Denis. Au moment de l’indépendance du monastère, le P. Ambroise de Tournemire, hostile aux orientations de la communauté, demanda à rentrer définitivement à En Calcat.

Ces premières années de Toumliline demeurent dans le cœur de tous ceux qui les ont connues comme une extraordinaire aventure évangélique et un temps de grâce. Que s’est-il donc passé ? Pourquoi ce monastère si florissant devait-il entrer dans de grandes difficultés et être fermé en 1968 ?

Le travail du F. Alain (ci-dessous) aidera à répondre à cette double question si souvent controversée et dont la réponse est essentielle pour que nos frères de Bouaké et de Koubri puissent connaître et comprendre une histoire tout à la fois, marquée par la grâce de Dieu et par les grandeurs et les faiblesses de l’homme.

Notons cependant l’importance d’un événement dont l’on ne saurait cacher l’importance, celui de l’indépendance du monastère de Toumliline au début de 1956.

Depuis toujours, une estime, une confiance, une vue commune des choses, unissaient le Père Denis et le Père Abbé Marie de Floris. Or, en 1953, pour des motifs graves, lors d’une visite canonique, le P. Abbé est déposé de sa charge. Une communauté jeune, un noviciat rempli, l’abbaye d’En Calcat jouissait alors d’un certain prestige. Cette décision fut une très grande humiliation et une grande blessure pour beaucoup de frères. Le P. Abbé Germain, un homme déjà âgé, humble et bon, profondément spirituel, fut élu quatrième Abbé d’En Calcat. Il eut la lourde tâche de panser les blessures et de garder unie la communauté. Peu impliqué dans les débuts de Toumliline, très différent du Père Denis, il se rendit cependant à Toumliline pour prendre contact avec la communauté aussitôt après la bénédiction abbatiale[9].

Le P. Denis était venu à En Calcat pour la bénédiction du P. Abbé Germain avec le Père Jean-Marie et le Père Charles. À cette occasion, il déclare ouvertement son incompréhension vis-à-vis de la communauté d’En Calcat qui a demandé la déposition de son abbé. Certains frères lui répondent très fermement et amèrement et il quitte En Calcat profondément blessé. De retour à Toumliline, le Père Denis entreprend des démarches auprès des instances romaines pour obtenir l’indépendance du Prieuré de Toumliline. Le 14 janvier 1956, le P. Abbé Germain se rend à nouveau au Maroc et, par délégation du P. Abbé Général, procède au chapitre, à l’installation du P. Denis Martin comme Prieur conventuel. Le 17 janvier, il repart avec le Père Ambroise de Tournemire dont les vues divergeaient de plus en plus avec celles du Père Denis Martin et il laisse sur place le Père Placide Pernot qui va jouer un rôle déterminant dans l’évolution du monastère de Toumliline[10].

Le monastère de Toumliline n’a donc que quatre ans d’existence, mais il est déjà devenu indépendant ! Le P. Denis Martin n’est plus sous l’autorité de l’Abbé d’En Calcat, et le Maroc a acquis son indépendance. Porté par nature à engager des grands chantiers, il lui était difficile de consentir à une vie simple et régulière ; très vite, il cesse de s’appuyer sur l’aide pacifiante et sur la personnalité du P. Jean-Marie Martin, son sous-prieur, c’est le P. Placide Pernot dont le tempérament était aussi bouillonnant que le sien qui l’encourage dans une fuite en avant.

Dès 1957, le P. Denis avait déjà en tête la fondation d’un monastère en Afrique Noire ! C’est ce que révèle le travail du P. Jean-Marie Martin sur la fondation de Koubri. Il avait été proche du P. Denis et il montre le rôle essentiel qu’a joué le Frère Jean-Michel Reder, lequel avait un don “naturel” de voyance concernant l’avenir. Il était entré à En Calcat à la suite d’une sorte de vision : une porte qui s’ouvrait sur la vie monastique, et une autre sur l’Islam. Le Père Denis le reçut en lui disant qu’il pouvait lui offrir la première, mais pas la seconde ; il entra néanmoins et, quand il fut question d’une fondation au Maroc, il sut qu’il en ferait partie, et prédit au Père Denis qu’il en serait le supérieur — ce qui se vérifia. Probablement en 1955, le Frère Jean-Michel eut une autre vision : celle d’une “orientation” vers l’Afrique Noire… Le Père Denis interpréta cela comme étant la volonté de Dieu d’y aller fonder.

Une fois obtenue l’indépendance du monastère, le Père Denis pouvait alors aller droit devant lui, il lui suffirait de convaincre sa communauté de la nécessité d’aller là où il le voudrait[11]. Il s’était beaucoup donné au Maroc, il avait dû faire effort pour gérer une situation délicate. Trop dépendant des subtilités d’une politique complexe dont il était sans doute las, il se mit à rêver à un monastère en Afrique Noire qui, alliant la simplicité à la pauvreté, offrirait la vie bénédictine à des hommes que la vie en brousse aurait laissés en une sorte d’état d’innocence. C’était là une vision idyllique et fausse d’un monde qui avait, lui aussi, ses complexités.

Au début de l’année 1959, le Père Denis et le Père Placide font un tour complet de l’Afrique pour y trouver un endroit où fonder. Bouaké est choisi. Pour convaincre les moines de la nécessité d’une fondation, le Père Denis leur explique qu’ils sont trop nombreux à Toumliline et que cela pourrait, un jour, inquiéter le gouvernement. Il invoque aussi le fait que Bouaké serait un refuge pas trop éloigné pour les moines, au cas où il leur faudrait quitter le Maroc en toute hâte. Avant la fin de l’année, la fondation démarrait.

[1] Cet article doit le meilleur de lui-même à l’ouvrage de Peter BEACH et à la bibliographie indiquée au début du chapitre sur Toumliline.

[2] Sans lien de parenté avec le P. Denis.

[3] Bénédictin et marocain, p. 20.

[4] Bénédictin et marocain, p. 53.

[5] p. 61-62.

[6] p. 64.

[7] p. 65.

[8] p. 67.

[9] Notons que le P. Abbé Germain, quelques années plus tard, lancera la communauté dans une nouvelle fondation, à Dzogbegan, au Togo, l’actuelle Abbaye de l’Ascension.

[10] Voici le portrait que dresse de lui Peter Beach : « La venue du P. Placide fut bénéfique pour Toumliline, car ce moine qui avait besoin de se dépenser avait trouvé dans la vie monastique un terrain favorable du développement de sa riche personnalité. C’était un improvisateur né qui avait une formidable capacité de travail est une grande disponibilité pour assumer de nombreuses responsabilités. Le P. Denis, qui était accablé de travail et en peine d’argent, trouva dans ce moine grand et maigre, aux yeux gris et toujours souriant, l’homme qu’il lui fallait pour s’attaquer aux problèmes économiques de la communauté. (…) Tout ce qu’il faisait, il le faisait d’une traite et rapidement. Ainsi, on lui dit un jour que cent-vingt à l’heure sur les routes du Maroc n’était pas prudent, il répondit avec un sourire : “il y a deux sortes de chauffeurs, ceux qui ont peur et ceux qui font peur.” C’était son attitude dans tout ce qu’il faisait. Ainsi lorsque Toumliline n’avait plus d’argent dans aucune de ses deux banques, il continuait son travail, rédigeait les chèques nécessaires quel que soit leur montant, et il expliquait : “Avec les banques, je m’entends toujours. Ils honorent tous mes chèques, même si je suis à découvert. À la fin de chaque mois, je reçois un état de ce que je leur dois. Cela m’évite les ennuis d’un emprunt” » : Bénédictin et marocain, page 62.

[11] Voir la liste des moines de Toumliline à la fin de ces pages.

- Alain (Archives d’En Calcat)

On entend souvent dire que la fermeture de Toumliline en 1968 est le fait de fanatiques musulmans qui ont forcé la main au roi, ceci est parfaitement inexact.

Lorsqu’en 1968, le Père Prieur de Toumliline décide d’abandonner le Maroc pour rentrer en France, il n’y avait aucune contrainte extérieure, mais seulement des éléments contraignants[1]. Il n’y a eu aucune manifestation d’un quelconque fanatisme en 1968, ni dans les années qui précédèrent, ni dans celles qui suivirent. Rien d’ailleurs (ni personne) n’a jamais réussi à forcer la main du Roi Hassan II, pas même les deux tentatives de coup d’état qui eurent lieu plus tard…

La source de cette rumeur provient probablement du compte-rendu de la réunion du conseil des visiteurs, dans lequel est mentionné un rapport dont l’auteur ne peut être que le Père Denis Martin[2]. L’altération des faits m’a donné envie de prendre connaissance de ce document. On y apprend que le rapport du P. Denis Martin fut fait oralement au Père Abbé Président (dom Braso). La date n’est pas précisée, mais on sait par le cahier des chapitres du soir de Toumliline (19e et dernier cahier) qu’elle se situe entre le 21 janvier et le 18 février 1968.

« Le Rme Père abbé Président raconte la dernière visite du R.P. Denis Martin, Prieur de Toumliline. Le Père Prieur lui a exposé les difficultés de la Communauté au Maroc :

« Il y a actuellement une reprise du fanatisme musulman, qui force la main du Roi. Les étrangers au Maroc sont obligés d’avoir un contrat réel de travail. Il faut qu’ils soient d’une utilité évidente pour le Maroc. Cela rend impossible leur forme de vie monastique en une communauté régulière. Ils se verront obligés de se disperser par petits groupes. Le Père Prieur de Toumliline désire organiser un Centre près de Paris où il pourrait former des moines pour sa fondation d’Afrique.

Le Rme P. Abbé Visiteur français, le Père Marie-Louis de Haldat du Lys, invité à donner son avis, considère que le P. Denis Martin est un homme qui voit les difficultés et a le courage de les affronter. Il y a certainement un risque à courir, mais c’est une expérience qui pourrait convenir à la vie monastique dans les pays socialistes ou communistes. Par conséquent il se montre favorable à cet essai du Père Prieur de Toumliline ».

Le Père Denis Martin met en lien le “fanatisme musulman” avec le souci du gouvernement marocain d’une plus juste répartition du travail… Que tous les étrangers fussent nécessairement soumis à un contrat de travail pour résider au Maroc, ce n’était pas encore le cas en 1968 et, de plus, les moines possédaient une carte de résident permanent. Mais on s’acheminait vers une législation conforme aux intérêts d’un pays nouvellement indépendant, à savoir que les marocains devaient pouvoir accéder à des postes occupés jusque-là par des français et, à égalité de diplôme, être recrutés de préférence à des étrangers. Il s’agissait de réactions légitimes pour faire face aux séquelles du colonialisme.

Quelle était donc cette forme de vie monastique rendue impossible ? Etait-ce celle qui avait pour option principale de faire du moine un salarié hors de son monastère ? (ce qui était le cas de beaucoup d’entre nous en 1966-1968 !) — ce n’est pas clairement exprimé.

Nous lisons dans le cahier des chapitres du soir (présidés par le Père Gilbert en l’absence du P. Denis), à la date du 23 janvier 1968 :

« Le Caïd[3], sur l’ordre du Gouverneur de la Province, nous demande de remettre nos enfants[4] à leurs parents : la chose va être réglée dans la semaine… Le Caïd a aussi des vues sur le local de l’église d’Azrou ».

Même s’il ne rentra que le 24 février, il est impossible que le P. Denis n’ait pas été très rapidement averti de ce qui venait d’arriver. Pour rendre cohérente la succession des événements, et en l’absence de documents écrits, je suis obligé d’avoir recours au souvenir que je garde de ce que les frères m’ont dit alors, puisqu’à cette époque je poursuivais des études à Rabat.

Le Père Denis savait tenir dans cet épisode du Caïd un élément décisif pour la résolution des problèmes que nous avons désignés, dans le préambule, sous le vocable “d’éléments contraignants”. Sa visite à l’Abbé Président lui avait permis de dépeindre le Maroc comme un pays en crise où tout pouvait arriver. Revenu à Toumliline, il imputa au gouvernement la responsabilité de la fermeture du centre d’accueil, l’interprétant comme un acte d’hostilité visant directement la communauté.

À la fin du mois de décembre 1967, lors du vote à main levée qui avait eu pour objet de permettre au P. Bernard de chercher, près de Paris, un lieu où établir une petite communauté, il avait été dit aux frères qu’il s’agissait de chercher un centre de recrutement pour Toumliline, rien d’autre.

L’occasion lui avait été offerte de convaincre ses moines, au fil des jours, qu’il fallait tourner la page marocaine de leur histoire, mais il procéda par étapes, depuis un morcellement de la communauté jusqu’au départ de tous ; les moines se laissèrent convaincre de partir. Beaucoup de choses ont été dites qui n’ont pas laissé de trace, bien des pages du cahier des chapitres du soir ne rapportent que des banalités, des projets de rendez-vous sans lendemain, des visites incertaines…

Ce cahier des chapitres du soir ne nous apprend rien d’intéressant avant la date du 6 Mars, jour où « le Père Jean de Chabannes demande à rentrer à En Calcat en prévision du retour en France de la majorité de la communauté ».

Le 7 Mars, toujours dans le même cahier :

« Visite impromptue du Gouverneur[5] de Meknès accompagné de notre Super Caïd. Ils viennent sur l’ordre de Monsieur Benhima[6] et du Roi qui a donné ce matin une entrevue à Monseigneur Chabert. Longue entrevue avec le Père Prieur : il ressort que le gouvernement marocain désire notre maintien au Maroc, mais redoute en fait nos activités et nos contacts sociaux ».

Cette dernière phrase ne fait pas partie du message gouvernemental : nos activités et nos contacts n’avaient rien de bien redoutable, le P. Denis le savait mieux que quiconque.

J’étais à Rabat depuis près de six mois lorsque j’appris, de la bouche du Père Denis lui-même, la fermeture du monastère (en présence du P. Bernard Poupard et du F. Gabriel). J’en suis resté muet de stupéfaction ! Dans le cahier des chapitres du soir, je n’ai vu aucune mention d’un voyage à Rabat de ces trois moines réunis.

On trouve, dans le cahier des “Acta Capitularia“, un petit papier, écrit de la main du P. Fulcran et probablement collé là par lui-même. Il est daté du 8 Juin 1968 et on peut y lire :

« Le P. Prieur, revenu de Bouaké et de Koubri où il a expliqué aux pères et surtout aux noirs les raisons de notre départ du Maroc, est très content de son séjour là-bas, il a été très bien compris de tous, pères et frères sont d’accord avec nous. En conséquence nous procédons à un vote régulier. Nous sommes 11 présents. A l’unanimité le transfert de Toumliline à Villecerf est accepté[7] ».

Le Frère Kisito témoigne aujourd’hui que le Père Denis avait raconté aux frères africains de Koubri que le Roi souhaitait que les moines quittent Toumliline pour permettre à ses femmes de venir y respirer le bon air de la montagne sans être vues ni dérangées…

Une note écrite par le P. Fulcran, et collée à la couverture du cahier des chapitres du soir (qui s’interrompt à la date du 26 avril), signale la date de son départ de Casablanca le 12 Juillet 1968.

Le gouvernement marocain ne voulait pas notre départ. Beaucoup plus tard, en 1995, alors qu’il était venu présider l’anniversaire de la Dédicace de l’église d’En Calcat, Monseigneur Chabert, ancien évêque de Rabat devenu évêque de Perpignan, révéla aux anciens de Toumliline qui se trouvaient providentiellement réunis là, ce que nous avions toujours ignoré : le Roi avait fait savoir au Père Denis que, si les moines désiraient quitter Toumliline, lui était prêt à leur offrir une propriété de même superficie que celle qu’ils voulaient quitter, là où ils le voudraient : au nord ou au sud, loin ou près d’une grande ville de leur choix. Le Père Denis avait refusé et n’en avait rien dit à sa communauté.

Le Roi fut bon jusqu’au bout (ce n’était pourtant pas nécessairement dans ses habitudes) : les moines purent sortir du Maroc les livres les plus précieux de leur bibliothèque[8]— ce qui était contraire à la loi ! Le Roi fera plus tard acheter le monastère sur le budget de la Commune Rurale, et c’est avec l’argent de cette vente que sera enfin payée l’entreprise qui avait bâti le monastère de Bouaké en 1962/63. Les locaux du monastère ont été conservés en l’état par le Palais, c’est là qu’eut lieu le tournage du film sur les moines de Tibhirine de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux.

On peut dire que le Père Denis a beaucoup fait pour le Maroc, surtout au moment de l’indépendance, mais a-t-il vraiment compris ses habitants ? Débarqué de France, il a su faire face à une situation et il l’a fait avec brio, mais a-t-il pris le temps d’écouter ? Comment comprendre autrement ses nombreuses indélicatesses vis-à-vis des usages locaux et son manque de respect vis-à-vis du Palais royal ? Quand on l’interrogeait, aux temps difficiles de la fin du Protectorat français au Maroc, le P. Denis aimait se définir comme “bénédictin français”. Que faut-il entendre par là, et au-delà de cela ? Bénédictin, il l’était à la façon de dom Romain Banquet qui avait, toute sa vie, manifesté un grand esprit d’indépendance. Français, il l’était par son sens de la justice, mais aussi par une certaine incapacité à se défaire de sa propre culture pour entrer dans une autre. La culture marocaine lui était étrangère, et l’islam indifférent. Il n’a pas compris la place de la monarchie dans la société marocaine, et la nécessité de n’agir qu’en conformité avec les usages en vigueur. Ainsi, lorsqu’il fit savoir au Prince Moulay Hassan (en 1958) qu’il était toujours très honoré de le recevoir, mais de bien vouloir venir discrètement, sans les festivités auxquelles sa venue donnait lieu dans l’entourage berbère, le Prince, offensé, cessa de venir.

Pour le remplacer à l’ouverture de la session internationale de 1959, Moulay Hassan envoya son cousin Moulay Ahmed El Alaoui, alors Ministre de l’Information. A ce poste, Moulay Ahmed savait de quoi il parlait, or dans son discours inaugural, il dit que Toumliline était un lieu de rencontre exceptionnel, mais il ajouta, en passant, qu’il ne comprenait pas pourquoi le monastère allait accueillir le mois suivant une réunion organisée par Pax Romana sur le thème “comment concevoir la mission en pays musulman ?” C’était exact, mais les moines n’avaient pas été avertis du sujet qui devait être abordé…

Le P. Denis le laissa terminer son allocution, mais le dernier mot prononcé, il le saisit par le col de sa veste et ne le lâcha pas avant de l’avoir fait sortir de la salle de conférence devant un public médusé. Lui qui se maîtrisait si bien habituellement, je l’ai immédiatement soupçonné d’avoir posé là un geste de défi. Mais son embarras fut si grand dans les jours qui suivirent, que je ne sais toujours pas quoi en penser aujourd’hui. Il présenta des excuses… mais cela jeta un froid certain dans les relations avec le Palais.

Après cela, il n’y eut plus de sessions internationales à Toumliline. De simples rencontres se firent chaque été (jusqu’en 1964) ; on y abordait des thèmes divers, mais on n’y vit jamais plus de membres du gouvernement y être invités, seulement des hommes brillants venus de France, et des représentant des partis de la gauche marocaine, opposés à la politique royale. Cela était une sorte de provocation, peut-être non délibérée, mais maladroite.

En 1965, le P. Denis cessa pratiquement de voir les gens qu’il avait aidés dans des moments difficiles et qui lui restaient attachés. Il me semble qu’il avait le souci de mettre, entre eux et lui, une distance que le temps suffisait bien à creuser.

Nul ne peut dire que les moines ont été contraints de partir de Toumliline, tout au plus peut-on repérer des éléments contraignants. Dans un article anonyme, intitulé “Le départ de Toumliline”, paru en juin 1986 dans notre revue « Présence d’En Calcat », on trouve une analyse juste, succincte, des faits qui amenèrent la fermeture du monastère.

« Cette dispersion des forces, en affaiblissant la communauté fondatrice, aura compté parmi les raisons qui conduiront à la décision de quitter Toumliline en 1968. Il y en eut d’autres diverses et complexes. Il y avait des difficultés économiques. La conviction aussi, de la part de certains, qu’ils devaient chercher du travail, un gagne-pain, à l’extérieur de la communauté. Ce qui ne fut favorable ni à la cohésion du groupe, ni à la vie monastique régulière. Dans les années qui suivirent l’indépendance, la situation géographique du monastère en pays berbère traditionnellement opposé au roi, apparaît plus délicate. On songe déjà à quitter Toumliline sans quitter le Maroc en allant s’installer plus bas, ailleurs en tous cas, afin d’être plus libre. Le Père Denis a déjà envoyé en France le Père Bernard Poupard en voyage de prospection. Le choix se porte sur Villecerf près de Fontainebleau. D’abord il ne sera question de n’y envoyer que les jeunes. Mais comment couper en deux la communauté dans une conjoncture difficile ? Le départ de tous est décidé ».

La communauté sera tout de même coupée en deux. Les jeunes (Le Père Bernard Poupard, les Frères Gabriel Coutant et Hubert Saint-Georges Chaumet) n’avaient aucune envie de vivre avec les anciens : peu de temps après leur arrivée à Villecerf, ils partirent loger à Paris et s’établirent dans le quartier des Lilas (dans le 19e arrondissement) ; ils y resteront deux ans. Le P. Bernard restera à Paris.

« Ce sera – écrit un des moines – au grand regret des populations, des étudiants, de l’archevêque, du Roi et de certains moines qui obtinrent la permission de rester au pays pour continuer le travail commencé. » – « Sans aucun doute souhaitaient-ils encore », écrira le Père Denis plus tard, « que l’un ou l’autre viennent se joindre à eux. Ce pouvait être en effet la seule suite possible à donner à Toumliline… » Les autres s’embarquent sur “l’Azrou” qui les avait amenés, 16 ans plus tôt, au Maroc ».

Puisque Toumliline n’avait pas les qualités requises pour qu’on y puisse seulement survivre, on peut considérer que la fondation de Bouaké fut la première étape d’un déplacement vers une autre implantation, et que la fondation de Koubri en fut la seconde. Lorsqu’en 1968, le P. Denis poussa ce qui restait de la communauté du Maroc à suivre le Père Bernard Poupard en France, il tournait certes le dos à l’Afrique, mais il en finissait avec un lieu qu’il avait tacitement décidé, treize ans plus tôt, de quitter.

Les “jeunes”, que l’on avait suivis à Villecerf, quittèrent l’endroit peu de temps après leur arrivée ; mais deux y revinrent en 1970, et ils rendirent la vie du Père Denis suffisamment difficile pour qu’il fût heureux de revenir à Bouaké pour y reprendre sa place de Prieur[9]. En 1973, j’allai le rejoindre.

Le Père Bernard arriva dans le courant de la même année, mais le P. Denis, brisé, cessa de gouverner la communauté et de faire le moindre commentaire de la Règle…

Un jour de 1974, à Bouaké, alors que nous étions en silence et que je n’attendais rien, le Père Denis me dit textuellement « Je regrette d’avoir fermé Toumliline trop tôt ». J’en restai ébahi : depuis le temps que j’attendais cet aveu…

Aujourd’hui, il me semble indu de dire que le Père Denis est le fondateur de Toumliline, Bouaké et Koubri. Il est bien le fondateur de Toumliline, envoyé par le Père Abbé d’En Calcat ; le Père Denis a voulu et décidé les fondations de Bouaké et de Koubri, mais le fondateur de Bouaké, celui qui a commencé à implanter la communauté, c’est indéniablement le Père Jacques de Charry sous les ordres du Père Denis ; le fondateur de Koubri, c’est le Père Jean-Marie Martin qui a agi sous les ordres du Père Denis.

À propos de Koubri, contrairement à ce qu’a pu dire à ce sujet le Père Denis, le Père Jean-Marie n’a pas été envoyé à Koubri comme aumônier de religieuses, mais bien en vue d’une fondation[10]. Voici ce qu’écrit le Père Jean-Marie à sa mère, le 1er juillet 1964 :

« Dom Denis vient de m’écrire qu’il s’oriente de plus en plus vers une solution nouvelle pour Koubri : ce ne serait plus qu’une antenne de recrutement pour Bouaké, où le monastère est immense, presque achevé, mais sans vocations noires. »

Le 24 juin 1966, de passage à Toumliline, le Père Denis explique ainsi sa perspective par rapport à l’Afrique noire :

« De petits centres monastiques, viables par eux-mêmes, et centrés sur l’installation centrale (Bouaké). »

Les frères de Koubri ont eu la chance d’avoir une équipe stable de fondateurs, avec la personnalité solide du Père Aimé Teissier, premier abbé de Koubri, qui a su s’affranchir de l’influence du Père Denis. Les frères de Bouaké n’ont pas bénéficié de cette même stabilité et ils ont souffert de changements trop fréquents de direction.

Au terme de ce travail, j’ai le sentiment que les frères de Bouaké et de Koubri, héritiers de l’aventure de Toumliline, ont quelques éléments pour enraciner leur histoire. Ils auront certes à les interpréter en fonction du contexte du Maroc lors de l’indépendance et celui, différent, de leurs milieux de vie, mais ils disposent du texte prononcé par le P. Abbé Marie de Floris le 10 avril 1952 qui constitue en quelque sorte l’ordre de mission des moines de Toumliline et de leurs héritiers ; ils ont aussi l’ouvrage de Peter Beach qui fait le récit des trois premières années de Toumliline, dont ils peuvent être très fiers, et qui peut les aider dans leur manière d’être moine et prophète dans le contexte difficile de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.

Liste des moines profès de Toumliline[11]

Équipe des fondateurs partis d’En Calcat en 1952 :

- Denis Martin (Prieur) : EC – T – B – V – B – V – EC

- Jean-Marie Martin[12] (sous-Prieur) : EC – T – K – B – K – EC

- Charles Lyonnet : EC – T – B – EC

- Fulcran Hébrard : EC – T – B – V

- Jacques de Charry : EC – T – B – EC

- Odon Lacassin : EC – T – B – K

- Anselme Foerster : EC – T – V

- Aimé Teissier – EC – T – B – K – EC – K

- Mayeul Coquin : EC – T (quitte la vie monastique)

- Édouard Lebel : EC – T

- Pie Aymard : EC – T (quitte la vie monastique)

- Victor de Champlouis : EC – T – B – EC

- Jean de Chabannes : EC – T – EC

- Gilbert Combes : EC – T (Après la fermeture de Toumliline, il reste quatre ans au Maroc) – K

- Ambroise de Tournemire : EC – T – EC

- Eugène Carmé : EC – T – K – EC

- Cyprien Doutté : EC – T – V

- Maurice Tournier : EC – T – B – T – V – [13]

- Jean-Michel Reder : EC – T

- Marie-Antoine Varguet : EC – T – B – EC

Autres frères d’En Calcat venus se joindre aux fondateurs :

- Placide Pernot : EC – T (quitte la vie monastique)

- Augustin de Soos : EC – T – B

- Guénolé Cozien : EC – T – B – K

- Marie-Joseph Jarlan : EC – T – B (quitte la vie monastique)

Frères (Profès solennels) entrés dans la vie monastique au monastère de Toumliline :

- Gérald Gouyé Martignac : T – B – T (écarté par le P. Denis Martin, il entre dans le clergé séculier)

- Rémi Vuillemain : T (écarté par le P. Denis Martin, il entre dans le clergé séculier)

- Adrien Robert : T – B – K

- Hubert Saint-Georges Chaumet : T – B – V

- Jean Decoville : T – K – V – B – EC

- Alain Thierson : T (Après la fermeture de Toumliline, il reste quatre ans au Maroc) – B – EC

- Joseph Diaz : T – V – EC

[1] Présence d’En Calcat n° 83, juin 1984, page 6.

[2] Conseil des visiteurs tenu à Cornelimünster du 30 avril au 4 Mai 1968. ASA 216 100c : Conventus Visitatorum 1967-1997.

[3] Le Super-Caïd d’Azrou avait la réputation de ne pas nous aimer ; il était de notoriété publique qu’il avait l’appui du Gouverneur de Meknès. Il n’est pas impossible que, sachant le Père Denis Martin absent, il en ait profité pour agir avec l’assentiment du gouverneur. Azrou se trouvait dans la Province de Meknès.

[4] Il s’agit des enfants du centre d’accueil, dont le P. Gilbert avait la responsabilité. Ces enfants étaient confiés au monastère par leurs parents qui, habitant loin d’Azrou, n’avaient pas les moyens de leur payer une pension hors de chez eux. Il avaient entre 12 et 18 ans, les plus grands étant en classes terminales.

[5] Ce Gouverneur sera démissionné peu de temps après pour avoir abusé de son pouvoir.

[6] Il était alors Premier Ministre.

[7] Au verso du papier, on a la liste des votants.

[8] Le fond maghrébin et le fond “Islam“, qui étaient d’une grande richesse, furent vendus un peu plus tard à l’Université de Brooklyn aux Etats-Unis.

[9] Le P. Vincent Guerry avait été pressenti pour cette charge, mais il y avait renoncé devant l’attitude négative des frères africains face à ses propositions.

[10] Texte du P. Jean-Marie Martin en 1990 : « Quand le Père Denis dit qu’il n’a jamais voulu Koubri, je ne puis oublier qu’il était chef, qu’il a pris des décisions, donné des ordres, engagé des promesses, des dépenses, des promesses, des vies d’hommes. À moi, il n’a jamais dit : “Je n’ai pas voulu”. Mais il l’a dit à d’autres, lorsque les projets s’effondraient, que les difficultés économiques s’amoncelaient. Peut-être, avec certains, a-t-il maintenu, de façon continue, son double langage pour calmer leurs inquiétudes devant ce qu’ils prenaient pour de grandes imprudences. Et je peux bien dire que, pour moi, j’ai toujours perçu la relation du Père Denis à Koubri comme douloureuse. Cela me dépassait, car les projets du Père Denis étaient toujours souples et complexes. Quand il dit qu’il m’a envoyé à Koubri comme aumônier de bénédictines, je ne puis m’empêcher de rappeler notre conversation de mai 1961, lorsqu’il me promit qu’il ne s’agissait pas du tout d’une aumônerie de religieuses, mais d’une fondation simultanée de moines et moniales. Quand il dit que j’ai transformé une aumônerie de bénédictines en fondation de moines, je ne puis y voir autre choses qu’un essai tardif de justification personnelle, basée probablement sur des objections qu’il s’est faites ou qu’il a entendues, mais qui n’ont absolument pas affleuré dans son langage et sa conduite de chef. »

[11] EC : En Calcat ; T : Toumliline ; V : Villecerf ; B : Bouaké ; K : Koubri.

[12] Sans lien de parenté avec le P. Denis.

[13] De 1968 à 1974 (?), il reste à Villecerf, puis, quitte la communauté, et poursuit une vie monastique dans le goût de l’époque. Il est décédé le 3 mai 1994 à Champagne sur Seine (à 86 ans). Il est inscrit au nécrologe d’En Calcat.

MONASTÈRE SAINTE-MARIE

L’histoire du monastère de Toumliline permet de mieux comprendre cette phrase du P. Jean-Marie Martin qui conclut son histoire des débuts du monastère de Koubri :

« Le merveilleux, c’est que Dieu s’est servi de l’histoire telle qu’elle était pour faire de Koubri un monastère qu’il a béni. »

Nous pouvons dire la même chose du monastère de Bouaké, et plus encore… Si les frères de Koubri ont eu non seulement la chance d’avoir une équipe stable de fondateurs, avec la personnalité forte du P. Jean-Marie Martin et ensuite celle du P. Abbé Aimé Teissier, premier abbé de Koubri, ils ont eu aussi la grâce de la capacité de durer dans la charge de la communauté du P. Abbé André Ouedraogo qui vient de fêter ses vingt-cinq ans d’abbatiat ; les frères de Bouaké n’ont pas bénéficié de cette même stabilité et ils ont souffert de changement trop fréquents dans la direction.

Père Bernard Poupard, Ancien prieur du monastère de Bouaké,

moine du monastère de Clerlande (Belgique)

Sur les cinquante années de l’histoire du Monastère Sainte Marie de Bouaké, le témoignage que je puis apporter en recouvre une vingtaine, depuis mes séjours à Toumliline avant d’y entrer en 1965 jusqu’à mon départ de Bouaké en 1983.

À part quelques textes dont je dispose, ce témoignage repose essentiellement sur mes souvenirs, et il est volontairement très personnel. Il faudrait le croiser avec celui des autres frères ayant vécu la même période, et les traces de leurs expériences seraient évidemment très différentes non seulement de la mienne mais aussi de l’un à l’autre, et particulièrement selon qu’il s’agirait de frères européens ou africains. Ma contribution n’est donc pas un essai historique. Elle pourra plutôt servir de document à celui ou à ceux qui pourraient entreprendre un travail sur cette époque. Je ne chercherai donc pas à prendre d’autre distance avec mon vécu que celle que me donne maintenant l’âge et l’éloignement, avec les inévitables altérations des souvenirs qui affectent tout travail de mémoire.

Le Père Denis Martin.

La grande figure du Père Denis Martin domine ce cinquantenaire, et si je me tiens bien à mon apport personnel, c’est évidemment lui que je dois d’abord évoquer. Alors que j’étais au Séminaire des Carmes à l’Institut Catholique de Paris, je me rendais chaque année à Toumliline pour encadrer les Cours d’été, et c’est là que s’est progressivement fortifié mon désir de m’engager dans la vie monastique telle qu’elle était vécue à Toumliline, en terre d’Islam, et selon les orientations et les ouvertures que lui donnait le P. Denis. Je le rencontrais lors de ses passages réguliers à Paris et il m’exposait longuement sa doctrine monastique et ses projets. Il faudrait reprendre les écrits qu’il a laissés à cette époque, en particulier dans les « Images de Toumliline », pour retrouver ce qu’était sa vision de la vie monastique et ce qu’elle avait alors de novateur et de stimulant.

Il avait déjà fondé le Monastère de Bouaké, mais il m’en parlait peu. Je venais de découvrir le Maroc et ce que pouvait être une présence monastique dans ce monde musulman, et je n’étais sans doute pas prêt à me tourner vers l’Afrique noire. Pourtant, un an avant mon entrée à Toumliline, alors que je venais d’être ordonné prêtre, en 1964, le P. Denis me proposa de faire un périple en Afrique de l’Ouest et de visiter Koubri et Bouaké. Il pensait que je pourrais éventuellement dans l’avenir prêter main forte à la formation des jeunes moines africains, et sûrement désirait-il que je découvre ce qui était sa grande œuvre du moment.

Premiers contacts.

Je suis allé d’abord à Koubri. Il n’y avait alors que quelques cellules et une petite chapelle que des canards traversaient parfois pendant la messe. J’ai été très touché par la pauvreté et la simplicité de Koubri à ses débuts. C’était la naissance d’une fondation, déjà dans l’épreuve puisque le fondateur, le P. Jean-Marie Martin, en était éloigné par la maladie. Mais l’environnement était prometteur : la jeune Eglise était vivante en pays mossi et les premiers postulants étaient là, à qui j’ai donné quelques rudiments de français et de calcul.

Je fus déconcerté en arrivant à Bouaké. Le contraste était saisissant. Le monastère était déjà construit en entier, avec une belle église, des cellules agréables et harmonieuses, une grande hôtellerie. On entendait dire à cette époque que le monastère était trop grand, trop beau. Les constructions occupaient certes beaucoup d’espace, n’ayant aucun étage, mais on n’y trouvait ni luxe ni grand confort. J’ai vu à la même époque des religieux construire avec le souci d’un confort bien meilleur et j’ai entendu des prêtres, qui dénonçaient les « grandeurs » du monastère, se plaindre de ne pas avoir un lavabo à l’hôtellerie. Mais il est vrai que le P. Denis avait fait à Bouaké un grand rêve. Il y avait dès le début transporté les sessions internationales de Toumliline qui avaient attiré de brillants intellectuels mais qui n’ont pas eu de lendemain. Il était déjà évident que le rêve s’évanouissait devant une réalité bien plus modeste. La communauté était faible, sans vrais formateurs pour les premiers frères africains qui venaient de leurs villages. Le P. Denis s’était lancé dans la recherche musicale, et cela donnait des essais surprenants à la messe, bien différents des beaux chants mossis de Koubri. Le monastère était fréquenté par des groupes très contrastés, depuis les européens nombreux en ville jusqu’aux pauvres de toutes sortes qui s’y agglutinaient. Le P. Denis savait accueillir toutes ces différences, c’était son charisme de pouvoir passer du temps aussi bien avec un ambassadeur qu’avec un lépreux sans ressource. Mais le propos monastique n’y gagnait pas en clarté ni la petite communauté des frères en identité. Et déjà se posaient des questions sur le choix de l’implantation. Les chrétiens étaient d’infimes minorités en pays baoulé. La vie monastique pourrait-elle s’implanter dans ce contexte ? Le P. Denis avait misé sur le rôle de carrefour de la ville de Bouaké et rêvé d’une sorte de centrale de formation pour des frères appelés ailleurs. Mais le carrefour de Bouaké était surtout musulman, et l’internoviciat commencé à Bouaké n’a pas continué.

Je dois ici rendre un hommage particulier au Père Jacques de Charry. Dès le début de la fondation, le P. Denis l’avait établi comme supérieur. Le P. Jacques était un homme clairvoyant et droit. Il savait que le P. Denis gardait la main sur ses fondations et venait régulièrement à Bouaké où il avait tout conçu et projeté. Le P. Denis était revenu en 1963 reprendre la direction du monastère dans le sens qu’il avait rêvé et d’une manière qui pouvait souvent déconcerter. Le P. Jacques a été admirable d’obéissance et d’humilité. Il savait s’effacer sans murmure, même quand on le sentait dubitatif ou perplexe. Il a dû reprendre les rênes en 1965 avec abnégation, connaissant bien ses propres limites. Ni lui ni les autres n’avaient été préparés à venir en Afrique, comme l’étaient les missionnaires des autres congrégations. Les moines européens n’apprenaient aucune des deux langues principales de la ville et des villages, sauf le P. Vincent Guerry dont je reparlerai plus loin. À voir ces hommes, on mesurait l’écart entre leurs pauvres moyens, assumés humblement avec une générosité et un renoncement exemplaires, et les larges visées du P. Denis. Ce fut la témérité du PÈRE Denis de se lancer dans des fondations dont il n’avait pas les moyens humains et en percevant mal les enjeux de pareilles entreprises.

La fin de Toumliline.

Vinrent les années de crise à Toumliline. Il n’entre pas dans mon propos ici de les relater ni de les analyser. Je dirai seulement que ma vocation personnelle était à Toumliline, où j’ai passé les plus belles années de ma vie, passionné par la présence, les rencontres et le service dans cette culture arabo-musulmane qui me fascinait. Je m’étais initié à l’arabe classique et à la philosophie arabo-musulmane, j’enseignais la philosophie dans les classes terminales du lycée d’Azrou et ce travail comme mes relations avec mes élèves me comblaient. Quitter le monastère et le Maroc a été pour moi une déchirure. Bouaké m’apparaissait alors comme une mission lointaine et problématique qui ne me concernait guère.

Au moment du départ du Maroc, le P. Odon a été envoyé à Koubri et le frère Hubert ramené de Bouaké en France pour renforcer la petite communauté qui s’installait à Villecerf, en Seine et Marne. Il nous a confié alors que ce rappel l’avait sauvé à un moment où il ne savait plus comment continuer à Bouaké où il vivait dans une solitude et une aridité spirituelle trop lourdes. Il est mort dans un tragique accident en 1973. Je l’évoque avec émotion ici parce que c’est lui qui m’a orienté vers Bouaké peu avant sa mort.

Je vivais alors en France une période de grand trouble, ne sachant plus où allait la petite communauté de Villecerf et ne comprenant plus les orientations du P. Denis. Le P. Abbé Président Braso était venu en visite canonique à Villecerf et il nous avait fortement invités à réfléchir à la difficulté à tenir les trois communautés de Bouaké, Koubri et Villecerf avec le nombre que nous étions, mais personne ne parvenait à penser en supprimer une. Depuis notre arrivée en France, nous avions pris l’option de travaux salariés pour faire vivre la communauté et je m’étais investi dans des recherches d’urbanisme qui m’ont passionné et beaucoup gratifié. Mais j’éprouvais de plus en plus le besoin d’arrêter et de prendre de la distance. Je songeais à demander de passer une année dans un autre monastère. Comme je m’en étais ouvert au frère Hubert, devenu alors supérieur de Villecerf, il m’a dit : « Si tu cherches le désert, va à Bouaké. » C’était pour moi inattendu, mais j’y ai vu un appel à une fidélité au P. Denis et à l’œuvre commune.

Arrivée à Bouaké.

J’arrivai donc à Bouaké en juin 1973. Le P. Denis y était depuis un peu plus d’un an. Quelque temps avant, il avait confié la communauté au P. Vincent Guerry. Je ne sais pas si le P. Jacques avait été démis ou s’il avait renoncé à sa charge. Le P. Vincent était un vendéen secret et doué d’une volonté d’airain. Depuis longtemps il vivait dans un village proche, revenant un jour par semaine au monastère. Vivant totalement au niveau des villageois, il avait parfaitement assimilé la langue baoulé et il faisait un travail considérable de recueil de proverbes et de traduction des évangiles. C’était un ascète têtu et entier. Il a projeté une tout autre organisation de la vie de la communauté, à la mesure de l’environnement villageois et des frères africains. C’était une option qui avait un sens et une cohérence, mais le P. Vincent n’a pas réussi à la mettre en oeuvre. Il est donc retourné vivre dans son village. Plus tard, mal compris par le nouvel évêque, il est parti subitement en France sans m’en informer et il a fini par intégrer le monastère de Landévennec.

En arrivant à Bouaké, je trouvai le P. Denis fatigué et démuni. Malgré la venue du P. Jean Decoville et du frère Alain Thierson, la communauté était pauvre. Le P. Jean, lui-même de santé fragile, se consacrait avec persévérance à la formation des frères africains. Le frère Alain se dépensait au dispensaire. Il y avait encore, outre le P. Jacques et le P. Victor de Champlouis, le frère Marie-Antoine Varguet et le bon P. Charles Lyonnet. Je venais en renfort, mais c’était pour un an. Nous étions donc huit frères européens.

Les six frères africains étaient en attente. Il était difficile de rester insensible à la simplicité confiante et résolue de leur engagement dans la vie monastique alors même que la communauté avait connu bien des vicissitudes. Ils venaient tous de leurs villages, n’avaient pas eu accès au collège ni au lycée, mais construits dans leur culture traditionnelle, ils se donnaient à Dieu sans détour. Ils étaient d’une observance sans faille, sobres en toutes choses, et disponibles. Le frère Augustin faisait déjà figure d’ancien. C’était un homme droit et sage, mesurant calmement ses capacités et ses limites sans aucun dépit. Le frère Etienne était un néophyte, baptisé au monastère, et trouvant là le lieu de sa recherche. Le frère Jean-Marie Sanon, venu de Koumi au Burkina, avait une âme et un cœur d’enfant, sans ambition, et rayonnant de son sourire qui attirait les petits. Le frère Georges était venu du Ghana sur ses vieux jours. Sa piété et sa patience nous édifiaient. Le frère Jean-Baptiste était arrivé depuis peu du village où il était catéchiste. Nous allions accueillir très vite le frère Dieudonné, envoyé par Koubri parce qu’il ne voulait pas être trop proche de sa famille. Je me suis donc mis à assurer des enseignements très divers à ces frères. En même temps, le P. Jacques et moi entreprenions une réorganisation de la yaourterie. Ce temps fut réellement pour moi l’expérience du désert, de la pauvreté, de la prière.

Prieur.

Fin 1974 arrivait le P. Abbé Président Braso. Il a très vite demandé au P. Denis de démissionner. Fatigué, désemparé, le P. Denis a accepté. Le P. Braso a procédé alors à l’érection de Bouaké et de Koubri en monastères indépendants, Villecerf devenant une maison dépendante de Bouaké. Il voulait que nous devenions du même coup deux abbayes. Koubri a accepté ce statut. Nous l’avons décliné, estimant que c’était trop tôt et que la communauté était trop fragile. Le P. Braso a dû repartir précipitamment à Rome, avant l’élection d’un prieur, en raison d’une visite de Paul VI à S. Ambrogio. Il est revenu en février 1975 et j’ai été élu prieur. J’avais eu deux mois pour m’y préparer et ce fut pour moi une décision difficile. C’était encore une nouvelle orientation, assez radicale cette fois. Je ne connaissais presque rien de la culture africaine qui m’était très étrangère. Je pressentais seulement que cette expérience pouvait être un chemin de maturation spirituelle.

Mais il me fallait affronter ce qui constituait pour moi une énorme difficulté. J’étais désorienté et même choqué par ce qu’avaient été la colonisation et la mission. Dans ma jeunesse étudiante, j’avais eu des positions très anticolonialistes et j’avais milité pour l’indépendance de l’Algérie dans les années où ma génération devait y faire une sale guerre. En Côte d’Ivoire, j’étais devant une entreprise considérable d’occidentalisation dans tous les domaines : les modes de production, l’organisation de la société, la langue, l’éducation, la religion, avec toutes les distorsions et les dysfonctionnements que cela entraînait. La mission m’était étrangère : au Maroc, nous étions devant une grande religion autre et nous ne pouvions avoir d’autre mission que celle de la rencontre. En Afrique noire, je voyais des missionnaires qui baptisaient autant que les musulmans convertissaient. J’ai vu des prêtres alsaciens apprenant aux catéchistes à élever des cochons (ignorés et méprisés par la population) pour faire de la choucroute. Mais je rencontrais aussi des jeunes prêtres autochtones aux prises avec leurs croyances ancestrales, et quelques missionnaires qui faisaient d’admirables travaux de traduction. On s’est mis alors à parler d’inculturation. Il fallait que l’Eglise s’inculture, que le monachisme s’inculture, et ce travail donnait surtout lieu à des extravagances folkloriques. Nous avions nous-mêmes transplanté notre monachisme avec une grande naïveté et nous nous étonnions des difficultés des africains pour l’adopter. Nous continuons d’ailleurs à évaluer leurs évolutions et leurs crises avec nos critères occidentaux et nous sommes navrés quand ils s’empêtrent dans ce que nous leur avons apporté.

Situation économique et développement.

C’était encore la belle époque de l’ère Houphouet-Boigny. Le pays prospérait. La Côte d’Ivoire était considérée comme l’un des pays d’Afrique de l’Ouest qui amorçait son décollage économique. Elle était riche de son café, de son cacao, de son bois. La culture du coton se répandait, et même la canne à sucre. Une importante population immigrée venait du Burkina, du Mali, du Ghana, et à ce moment-là le brassage des populations s’effectuait sans heurts. Les sociétés étrangères, principalement françaises, investissaient avec confiance. Le monastère lui-même avait une économie saine. L’élevage des poules pondeuses et la fabrication de yaourts étaient d’un bon rapport, et ces deux productions avaient été choisies pour équilibrer la nourriture des enfants. Nous fournissions tous les établissements scolaires de la ville. Nous ne recevions aucune aide d’Europe et nous pouvions même secourir Koubri. J’ai même pu, en quelques années, apurer la dette des constructions.

Et cependant nous vivions avec une grande sobriété. Nous n’avions pas de téléphone, pas de TV, et j’ai même hésité avant de consentir à l’achat d’un appareil de photos. Nous investissions plutôt dans des équipements rentables, comme je l’expliquerai plus loin. Les frères étaient peu exigeants et j’ai toujours admiré leur austérité, mais peut-être m’ont-ils dans le même temps reproché ma sévérité.

Nous avons joué un rôle d’initiateurs pour le développement d’élevages avicoles autour du monastère. La population du voisinage était pauvre mais laborieuse et ne manquait pas d’initiatives pour se développer. L’Etat avait lancé un énorme projet d’enseignement télévisuel qui a beaucoup contribué à la scolarisation des enfants. Chaque école de village avait un téléviseur et les maîtres étaient formés pour un enseignement appuyé sur des programmes télévisés dont le centre était à Bouaké. On en profitait pour diffuser une formation sanitaire aux adultes. Les équipements sanitaires étaient par contre bien moins développés et la mortalité infantile était élevée. Il m’est arrivé de voir mourir sur mes genoux un enfant que je transportais à l’hôpital. Notre dispensaire fonctionnait bien mais nous devions constamment faire face à des urgences. J’ai maintes fois quitté l’Office pour conduire en ville en urgence un malade ou une femme sur le point d’accoucher. Je dois mentionner ici la belle figure du docteur Claude Desmerges, médecin-chef de l’hôpital, qui venait régulièrement à nos eucharisties avec sa famille et dont l’aide très amicale nous a beaucoup soutenus.

Dans l’ensemble, tout ce contexte entretenait un réel dynamisme. On pouvait cependant observer que tout ce développement suivait des modèles occidentaux plaqués trop vite sur l’organisation sociale traditionnelle. Il en résultait des dysfonctionnements dans tous les domaines qui désappointaient les européens, peu enclins à découvrir les cultures et les coutumes des sociétés africaines.

La ville de Bouaké accueillait alors bon nombre de jeunes coopérants européens, mais aussi américains et israéliens. De jeunes français, surtout enseignants, fréquentaient le monastère, et en échange des activités spirituelles que nous leur proposions, j’en ai mobilisé plusieurs pour la formation des frères.

Le contexte religieux.